つい先日地元の友達と飲み会があり懐かしい昔話に花が咲き、その場の雰囲気と楽しさからついつい飲み過ぎてしまいその結果嘔吐(トイレで)。言い訳ですがそこのお店はお酒の種類が豊富で、お酒が好きな私にとってまさに天国。美味しいのかわからずボトルで買うのをためらっていたため飲めていなかったお酒を注文しまくり。そんな私は酔うと奇行に走るみたいで最後に頼んだお酒はロックのウイスキーだったらしいです(私は覚えていない)。

翌日まだアルコールが抜けておらず、ずっと寝て午前中を棒に振りました。横になっているときにアルコールは体内でどうやって無害化されるのか気になり調べてみることにしました。今回はそれをまとめてみました。

・ アルコールについて

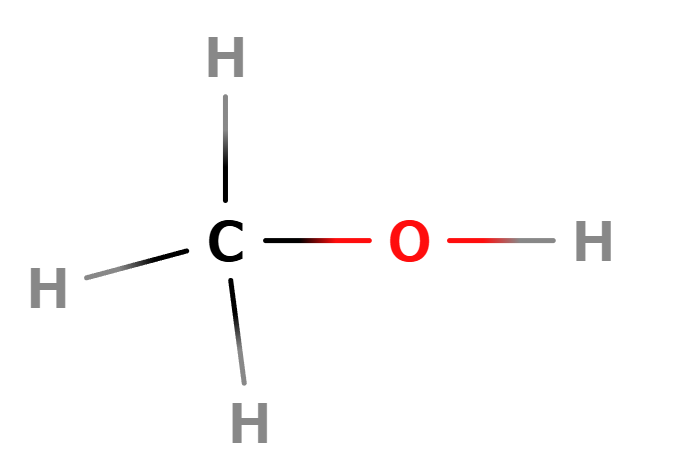

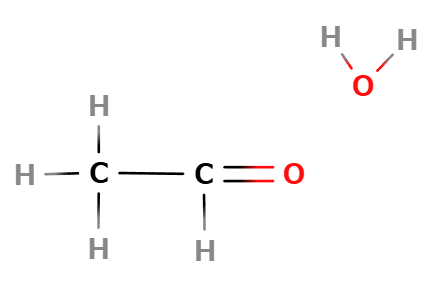

アルコールとは炭化水素の水素原子をヒドロキシ基(ーOH)で置換したものを指します。また、炭化水素基(CH₃ー)は水と混ざらない性質を持ち、ヒドロキシ基(OHー)は水分子と水素結合を作りやすいため、炭化水素基が多くなるにつれて水に溶けなくなっていく性質があります。

(もっとも簡単なアルコールであるメタノールの構造式)

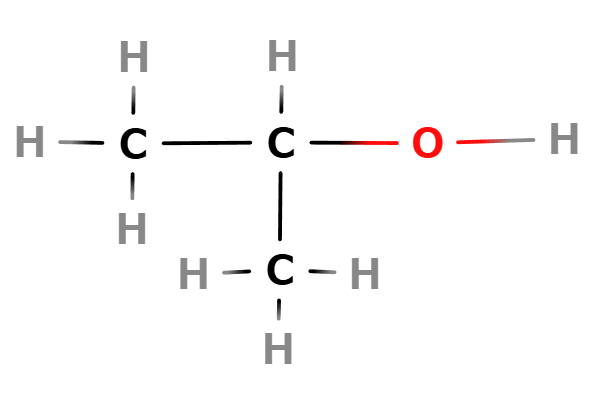

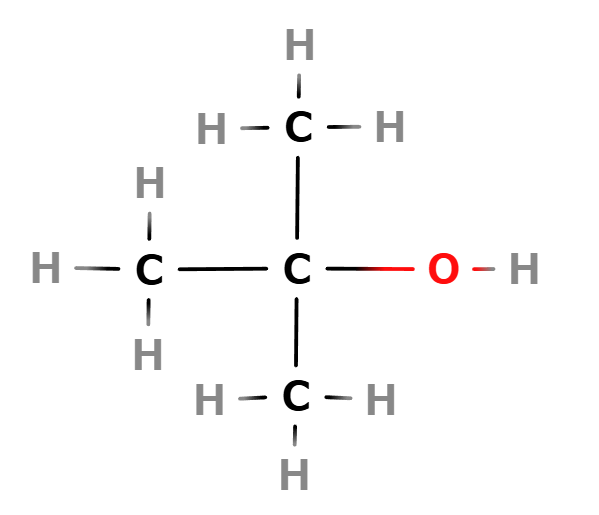

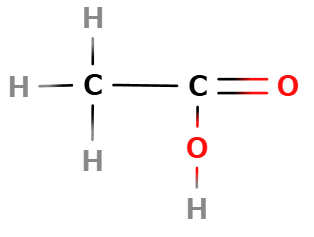

他の炭素原子がこれらの周りの水素原子と置き換わることで第一級アルコール、第二級アルコール、第三級アルコールとなっていく。

(第二級アルコールの例)

(第三級アルコールの例)

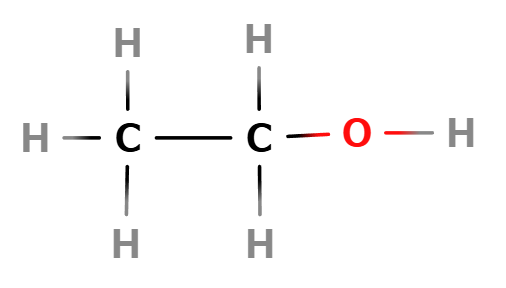

お酒に入っているアルコールはエタノールと呼ばれるアルコールで構造式は以下の通りになります。一価のアルコールで水に溶ける。

・エタノールの分解の仕組み

体内に入ったエタノールはアルコール脱水素酵素(ADH)により水素原子2つをエタノールから奪い酸化させます。その際、酵素から供給される酸素原子と化合し水(H₂O)が生成されます。

(左アセトアルデヒド、右上水)

水素原子を2つ奪われ酸化したエタノールはアセトアルデヒドと呼ばれる化合物になります。この物質は毒性があり、分解されず次の日まで残っていると2日酔いと呼ばれる気持ち悪かったり頭が痛い原因になります。

次にアセトアルデヒド脱水素酵素(ALDH)より酸素原子を受け取ると酢酸になります。脱水素と書かれていながら酸素を与えるだけなので私は混乱しました(笑)

(酢酸)

酢酸となった後はTCAサイクルと呼ばれる細胞内のミトコンドリアでエネルギーを生み出していく回路のようなものの中で二酸化炭素や水に分解され体外へ排出されることでエタノールの分解は終了します。

・まとめ

要約すると、2段階に分けられて体内の酵素によりエタノールが酸化されることで無害な酢酸に分解され、その後体の細胞の中でエネルギーと二酸化炭素、水に分解されることで体から排出されるという仕組みらしいです。改めて、人体の精巧な仕組みに感銘を受けました。分解には複雑なプロセスを要するので体には負担がかかるはずなので、やはりお酒の飲み過ぎは良くありませんね。自分も今回のことを反省し次からは節度を守って楽しくお酒を飲めるようにしようと思います。

コメント